食中毒の原因は? 食中毒を防ぐために食品工場がすべき衛生管理

食品工場において食中毒は非常に深刻な問題です。発生すればマスコミによる報道も行われますし、社会的に信頼を失うことになります。

場合によっては行政処分され、事業そのものが存続できなくなる恐れがあることはもちろん、最悪の場合は消費者の生命に関わってくることもあります。

日本では2023年、食中毒は11,803人が被害を受け、そのうち4人が亡くなっています。

食中毒の原因を把握し、食品工場での発生を予防するポイントを解説いたします。

食中毒とは

「食中毒」とは、飲食に起因する下痢、発熱、嘔吐などを主症状とする急性胃腸炎を起こす健康障害です。

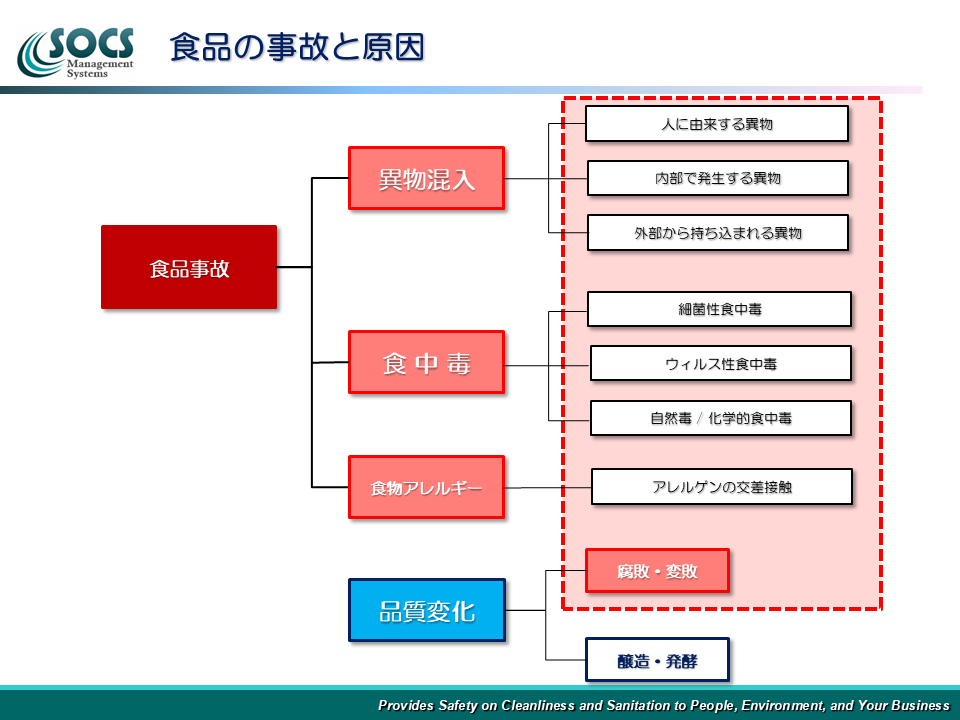

その原因は、①微生物による「生物的な原因」によるもの、②毒キノコやフグ毒のような「自然毒」、③アニサキスなどの「寄生虫」の3種類に分類されます。※この3つ以外に、"殺虫剤の混入"やその他薬品類などの混入による「化学的」な原因もありますが、本記事では除きます。

以前は、食中毒(「生物的」原因によるもの)は「梅雨(6月)から残暑(9月)までの高温多湿の時期のもの」との一般的な認識がありましたが、現在ではこの認識は通用しません。

かつて食中毒は「細菌性食中毒」が大半であったため、確かに高温多湿の時期に発生することが多く、冬季にはあまり発生することはありませんでした。

しかし2003年冬、ノロウイルスの集団発生が全国で発生したことにより、以前の“常識”は通用しなくなりました。なぜなら、ノロウイルスは低温・低湿度環境で長期間生存・活性を持続します。このため、乾燥して気温が低い冬場には、ウィルスが環境表面や空気中で安定しやすく、感染力が持続してしまいます。よって、ノロウイルスによる食中毒はむしろ冬場に多発します。

その理由は、①冬場は人の免疫力が落ちやすい季節であること、②ノロウイルスは一般的な食中毒細菌類と比較すると非常に少量(10〜100個程度)でも発症すること、③冬場は湿度が低く、このためウィルスが空気中に飛散・浮遊しやすくなることで、飛沫や接触による二次感染が増加する、などが考えられます。

これらのことから、現代では「食中毒は夏場のもの」という以前の常識は通用しなくなりました。食中毒は一年中発生する可能性があり、時期によってその原因が異なりますが、一年を通じた衛生管理が重要です。

食中毒の発生数

食中毒の発生は、ウイルス、細菌、寄生虫の3つが多くを占めます。

前述の2023年の厚生労働省 食中毒統計資料によれば、食中毒事件1,021件のうち456件が寄生虫で、そのうちの432件がアニサキスによるものです。発生した件数でみれば、寄生虫が一番多くなっています。患者数は441人です。

一方、ウイルスの発生件数は164件なのですが、患者数は5,530人。ウイルスは1回の発生で多くの人に被害を出してしまうのです。

ウイルスほどではありませんが、細菌も311件に対して4,501人が食中毒となっています。

| 発生件数/患者数 | |

|---|---|

| ウイルス | 164 / 5530 |

| 細菌 | 311 / 4501 |

| 寄生虫 | 456 / 689 |

状況はわかりましたが、なぜ発生してしまうのでしょうか。それぞれ解説いたします。

アニサキスによる食中毒が発生する原因

アニサキスはサバ、イワシ、アジなどの青魚やカツオ、イカなどの魚介に寄生している寄生虫です。

日本人は魚介を生で食べることから、日本は特にアニサキスの食中毒が多い国となっています。特に自家製のしめ鯖などで、発生しやすくなっています。お酢は殺菌効果こそありますが、アニサキスには有効でありません。

アニサキスは熱には弱いので、加熱していれば死滅します。また低温にも弱いため、冷凍した場合も死滅します。ですからしめ鯖であっても、一度冷凍されたしめ鯖であれば心配ありません。

アニサキスには検査装置もあります。魚介を冷凍せずに生のまま提供する場合は、導入を検討しましょう。

細菌による食中毒が発生する原因

食中毒の原因となる細菌は、カンピロバクター・ジェジュニ/コリ、ウェルシュ菌、サルモネラ属菌などがあります。

カンピロパクター属は、家畜等の動物の腸内に分布しており、トリ、ウシでは、カンピロバクター・ジェジュニ。ブタでは、カンピロバクター・コリの保菌率が高くなっています。

カンピロバクター属による食中毒は、牛レバーや鶏肉の生食などで発生します。

気をつけなければならないのは、生食をしなくても生肉を取り扱った調理器具からも感染する点です。生の鶏肉をカットした包丁やはさみ、まな板などです。

生肉とほかのものでは調理器具を分け、熱湯消毒などの衛生管理を徹底しましょう。

ウェルシュ菌は代表的な「芽包形成菌」で、カンピロバクター属と異なり熱に強い細菌です。熱に強く酸素に弱いことから、中心が空気に触れない大鍋で煮込んだカレーやシチューなどの料理に発生しやすいです。そのため給食で起こりやすいことから「給食病」とも呼ばれています。

ウェルシュ菌を死滅させるのは困難なため、増殖を防ぐための保管方法が大事です。

大量に調理して保存する場合は、なるべく早く10℃以下に冷却して保存するようにしてください。

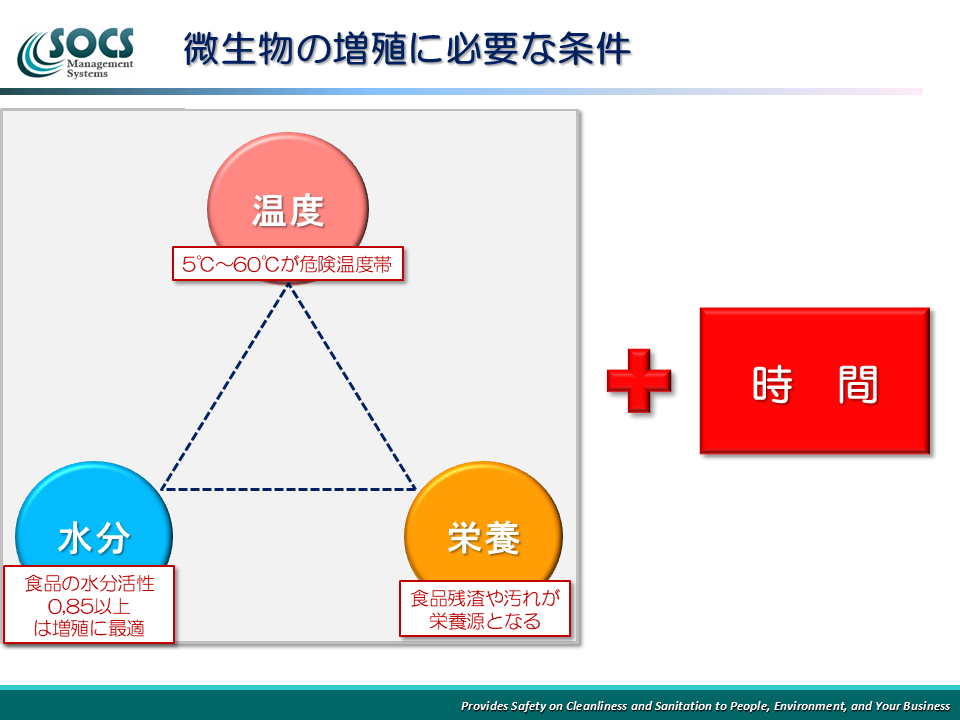

食中毒菌による事故を防止するためには、食品を「危険温度帯」に放置する時間を最小化することが大事です。

食中毒細菌は5℃〜60℃(「危険温度帯」と言います)で最も活発に増殖します。この危険温度帯に食品が置かれた時間が、合計で4時間を超えると食中毒が発症する危険性が急激に増加します。したがって、温度管理を徹底して、食品が危険温度帯に暴露される時間を減らすことが食品事故の防止に非常に有効です。①温度管理が必要な食品・食材は、冷蔵庫に入れて保管し、常温下で放置しない。②調理時の温度管理と加熱時間を守る。③カレーやシチューなどを大量に調理し保存する場合、手早く冷却する。加熱調理後、自然に温度が低下する状態に放置すると、危険温度帯に食品を長時間放置することになります。

サルモネラ属菌は、卵と食肉が原因となりますが、特に卵に発生しやすいものです。古くなった生卵を加熱せずに食べる、割った卵を放置してから食べるなどすると食中毒になってしまいます。

また、卵は冷蔵保管が必要です。卵は産卵後、細菌の侵入を防ぎ卵の内部を守るために「クチクラ層」と言うたんぱく質の薄い膜が表面を覆っています。日本では、卵は出荷前に洗浄する(洗卵処理)のが一般的ですが、この洗浄によりクチクラ層はほとんど除去、もしくは破壊されてしまします。クチクラ層が失われると、鮮度の劣化や、最近やカビなどの微生物侵入リスクが増大します。このため、卵は冷蔵保管(10℃以下)が必要なのです。

このように細菌による食中毒については、それぞれの特色があります。正しく理解して、食中毒を予防しましょう。

ノロウイルス感染が発生する原因

2023年に発生したウイルスが原因の食中毒は164件中、163件がノロウイルスです。5,502人と多くの患者数となっているノロウイルスについて、説明します。

食品工場においては、ノロウイルスの主要な感染ルートは「人」を介した交差汚染と考えられます。

ノロウイルスはごく少量(10〜100個程度)で発症します。このため、例えばノロウイルス感染者や不顕性感染者(ウィルスに感染しているが発症していない感染者)がきちんと手を洗わず勤務した場合、これが原因で感染する可能性があります。これを予防するためには、①手洗いを徹底する、②勤務者の定期検便を実施する(一般的な病原性細菌類の検便と別に、冬季間はノロウイルスを対象とした検便実施が推奨される)、③手の触れる箇所(作業台、調子器具、トイレのドア・カラン・フラッシュバルブ、スイッチ類、ドアノブなど)は定期的に消毒する。消毒には次亜塩素酸ソーダ希釈液200ppm(次亜塩素酸ナトリウム10mL+水2.5L)を使用します。嘔吐物の処理には1000ppm(次亜塩素酸ナトリウム10mL+水500mL)希釈液を使用してください(アルコールはノロウイルスの消毒に効果が低いのでノロウイルスの消毒には適しません)。

ノロウイルスは、二次感染するウイルスのため、被害が拡大しやすくなっています。

ノロウイルスの予防4原則にしたがって、感染発生を防ぐことが出来ます。

【ノロウイルスの予防4原則】

「持ち込まない」「つけない」「やっつける」「ひろげない」

「持ち込まない」とは、感染者を食品工場に侵入させないということです。腹痛や下痢など、ノロウイルスに感染した疑いがある人は工場の中に入れないようにしましょう。

「つけない」とは、ウイルスを食品につけないことです。徹底的な手洗いはもちろんですが、新品のビニール手袋を使うことが推奨されます。

「やっつける」とは、ウイルスを退治することです。ノロウイルスは中心温度85~90度、90秒以上の加熱により死滅します。

調理器具の消毒も重要です。調理器具類や食器類は、85℃以上で1分以上加熱してください。

ノロウイルスに要注意!感染経路と予防方法は?|政府広報オンライン

食中毒を防ぐための衛生管理

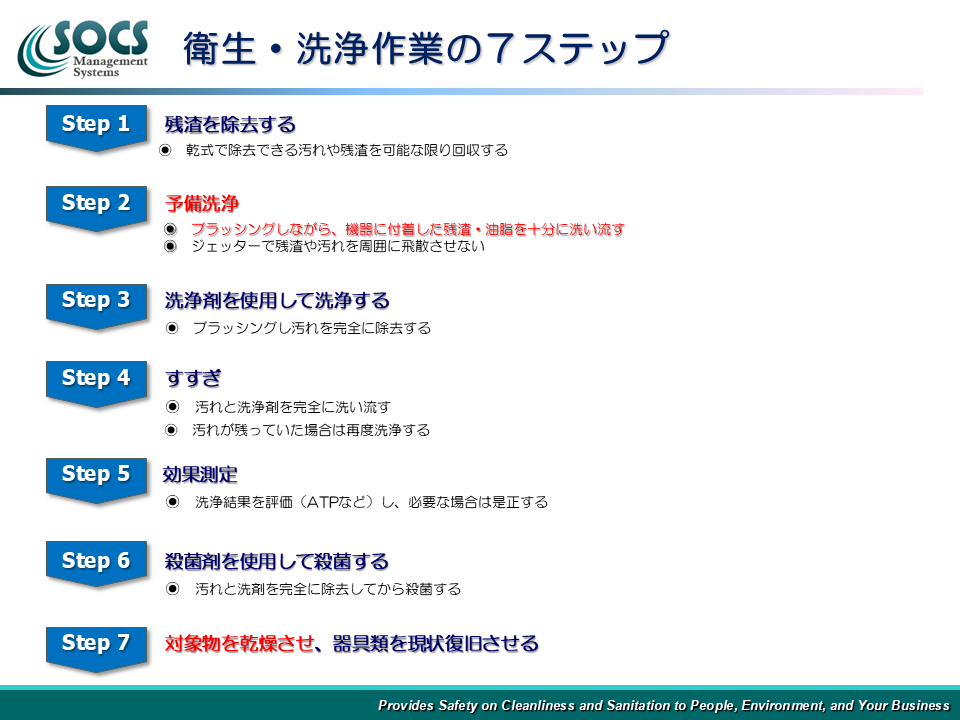

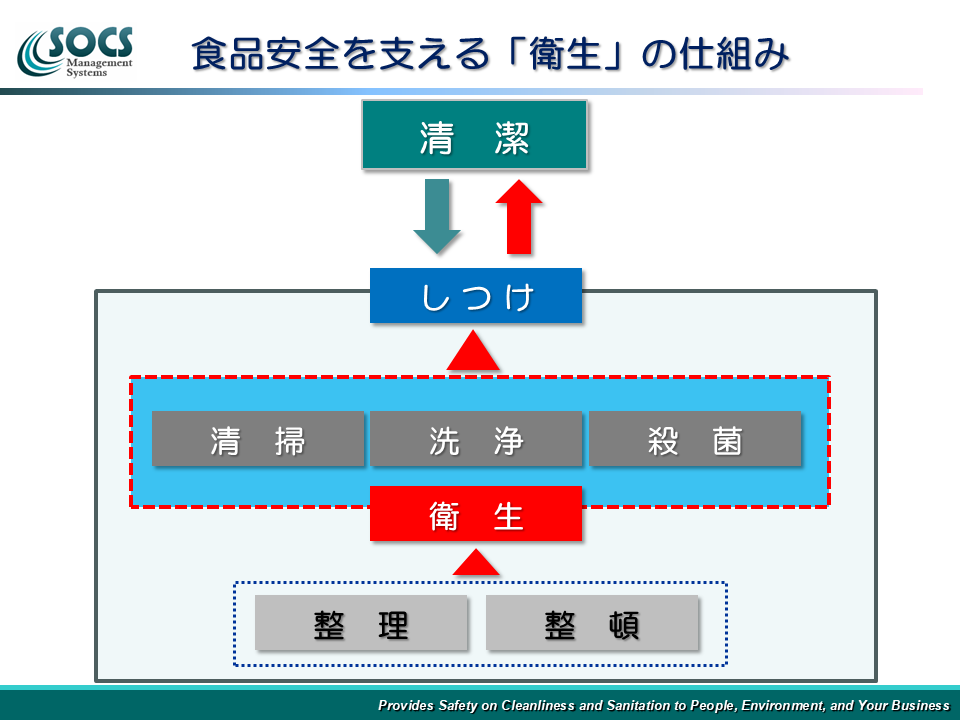

食中毒の予防には、①清掃と殺菌・消毒の徹底、②手洗いの徹底、③勤務者の健康管理、④食品・原材料の温度管理の4つが不可欠です。

まとめ

食中毒の原因と対策、そしてプロの衛生管理が必要な理由を説明しました。

衛生管理は、食品製造とは違うスキルやノウハウが必要なので、メーカーだけで対応するのには限界があるかもしれません。

食中毒対策を含め、食品工場の衛生管理・環境マネジメントについてはSOCSマネジメントシステムズにご相談ください。

監修者:田中 晃

「食品工場の衛生・洗浄サービス」で、食品安全マネジメントシステムの国際規格ISO22000:2018(カテゴリーH)を、2021年に日本で初めて認証を取得したSOCSマネジメントシステムズ株式会社の代表取締役。

月刊「HACCP」や月刊「食品工場長」などの雑誌に食品衛生管理についての記事を数多く寄稿。