正しい嘔吐物の処理の仕方を知ってウイルスから感染性胃腸炎の感染拡大を防ごう

嘔吐物はなぜ正しく処理しなければならないのか?

感染性胃腸炎の主な原因は、細菌とウイルスです。

日本では毎年、冬の前半にノロウイルス、冬の後半から春にかけてロタウイルスによる胃腸炎が流行します。アデノウイルスは夏を中心に1年中発生します。

冬の期間にインフルエンザも含め、ウイルス性疾患が蔓延する理由は、下記の4点が考えられます。

- 低温・低湿度がウイルスの生存に有利

- 室内の換気不足

- 人体の防御機能低下

- 忘年会など人が集まる機会の増加

低温で乾燥した空気はウイルスが漂いやすく、寒くて換気をしないことから飛沫やエアロゾルで拡散しやすくなります。

ノロウイルスやロタウイルスは感染力が強く、乾いた場所では約10日生きるという厄介な存在です。放っておいたら死滅するようなものではありません。

そしてノロウイルスは非常に小さな粒子のため、空気中に漂います。吸った人も感染する恐れがあります。

そのため正しく嘔吐物を処理しないと、処理をされた方や近くにいただけでも二次感染する可能性があります。

感染症のリスクとその影響

ノロウイルスによる胃腸炎では、主な症状は吐き気、おう吐、下痢、発熱、腹痛であり、小児では嘔吐、成人では下痢が多いです。平均24~48時間の間症状が続きます。

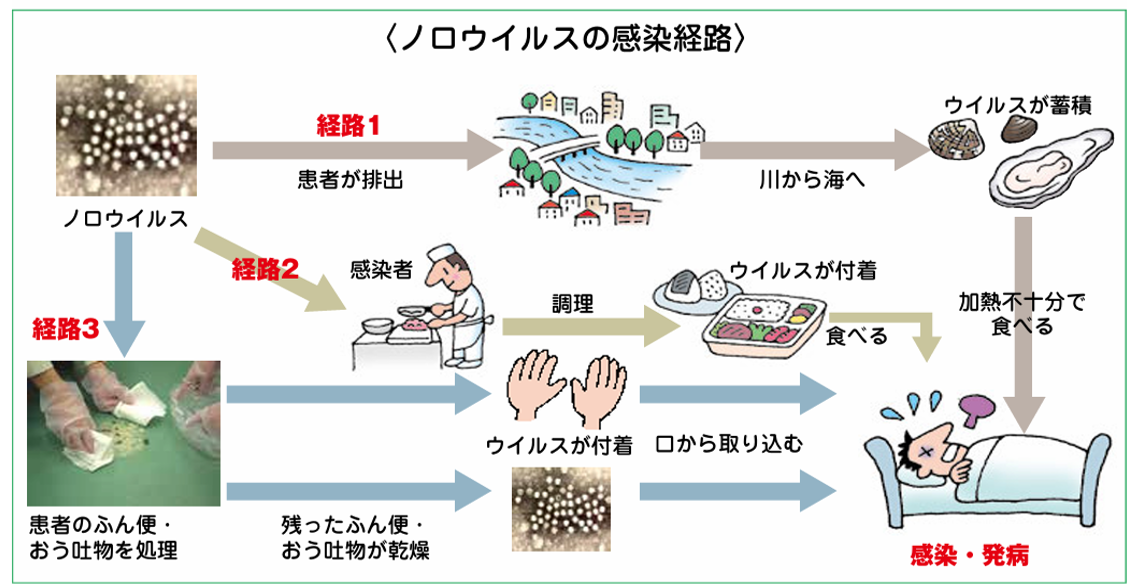

ノロウイルスは経口感染しやすく、汚染された食品や水を摂取した場合と、便や嘔吐物による二次感染が発生します。

ロタウイルスによる胃腸炎では、おう吐、下痢、発熱がみられ、乳児ではけいれんを起こすこともあります。平均5~6日の間症状が続きます。

感染しても発症しない場合や、軽い風邪のような症状の場合もあります。

ロタウイルスは乳児か幼児がかかりやすく、嘔吐物と大便から感染しやすくなっています。

アデノウイルスは、発熱・咳・鼻水・下痢・腹痛・咽頭痛・目の充血など多くの症状が発生し、嘔吐もします。

これらの感染性に特効薬はなく、症状が収まるまで水分を取って大人しくしているしかありません。二次感染しないよう、気を付けて嘔吐物の処理をする必要があるでしょう。

参考:https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/gastro/

参考:https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/name27.html

嘔吐物処理について簡単にまとめた資料を掲載します。詳細についてはどうぞ記事を最後までご覧ください。

嘔吐物処理の具体的なステップガイド

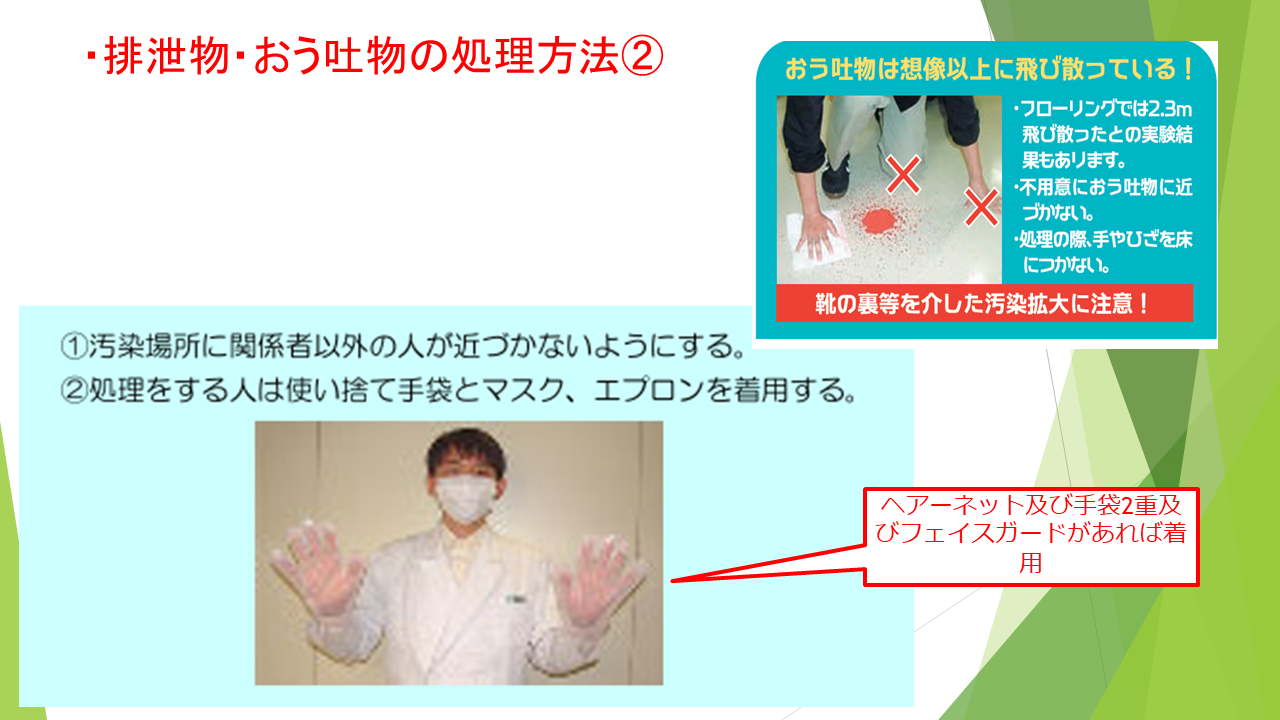

まず誰かが嘔吐した場合、速やかに全員その場を離れてください。換気扇をつける、大きく窓を開けるなどして、空気がこもらないようにします。空気中への飛散を防ぐため、嘔吐物に新聞紙などを被せてください。

嘔吐してしまった人への対応を終えるまでが初期動作になります。処理作業を始める前に事前準備が必要です。

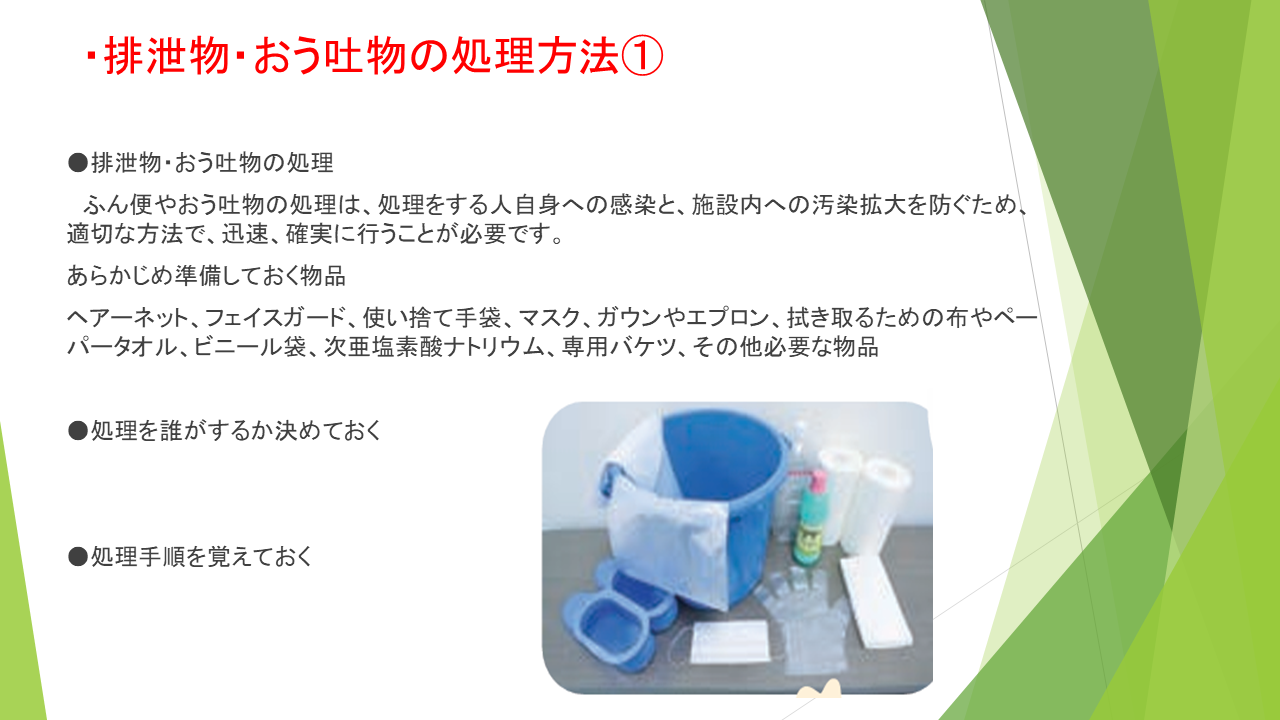

事前準備

- 防護具(手袋2枚、使い捨てのマスク、プラスチックエプロン)

- 新聞紙、使い古したタオルなどの布 数枚

- ゴミ袋またはビニール袋 数枚

- 排気用容器(段ボール箱)

- プラスチックバケツ

- 消毒液(台所用漂白剤を希釈して作成できます)

上記を用意します。詳細を説明していきます。

防護具について

嘔吐物を処理する際には防護具を着用します。手袋2枚と、マスク、エプロン(プラスチックのもの)を用意します。いずれも使い捨てのものを用意してください。使用後は必ず捨てます。

もし嘔吐物が飛び散る可能性がある場合は、エプロンをガウンに変更し、ゴーグルも準備してください。

もし髪が長い場合はまとめます。また、指輪や腕時計は外してください。

マスクとエプロンを着用し、手袋は2枚重ねて装着してください。

参考:https://med.saraya.com/kansen/ppe/shochibetsu/otobutsu.html

参考:https://www.kidslife-nursery.com/column/medical-care/648/

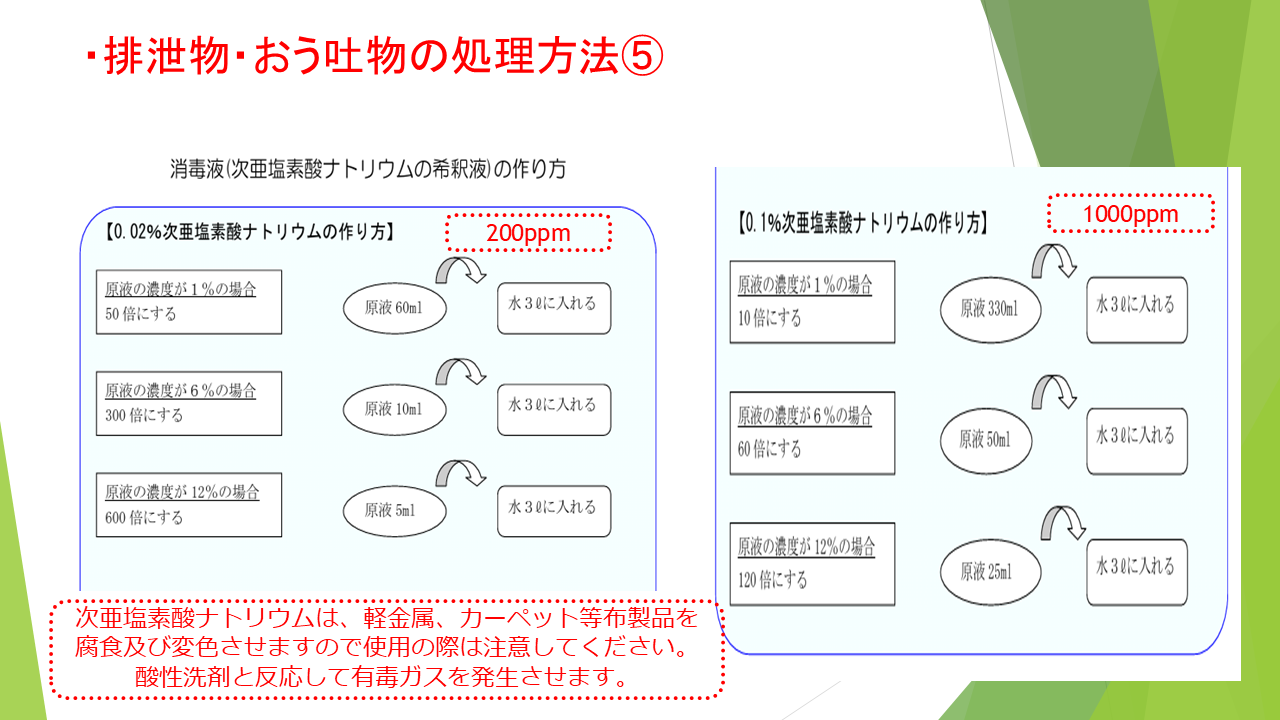

消毒液の作り方

消毒液は、1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液を用意します。これは次亜塩素酸ナトリウムを水に溶かして0.1%にしたもののことで、水 500mlに対して、台所用漂白剤(5%)を10ml(ペットボトルキャップ2杯分)などで薄めて作成し、バケツに溜めます。

次亜塩素酸ナトリウムは金属を腐食させますので、金属のバケツは使用しないでください。

消毒液は時間経過とともに効果が薄まりますので、薄めた状態で準備しておくようなことはせず、その都度作成して使い切るようにしてください。

できたら、ビニール袋に入れた古い布に消毒液を染み込ませます。

廃棄用容器の準備

段ボール箱に、ゴミ袋またはビニール袋をセットします。こうしておけば箱ごと捨てられます。

また、嘔吐物の近くにビニール袋の口を開けてセットします。

初めての処理でも安心!手順を詳しく紹介

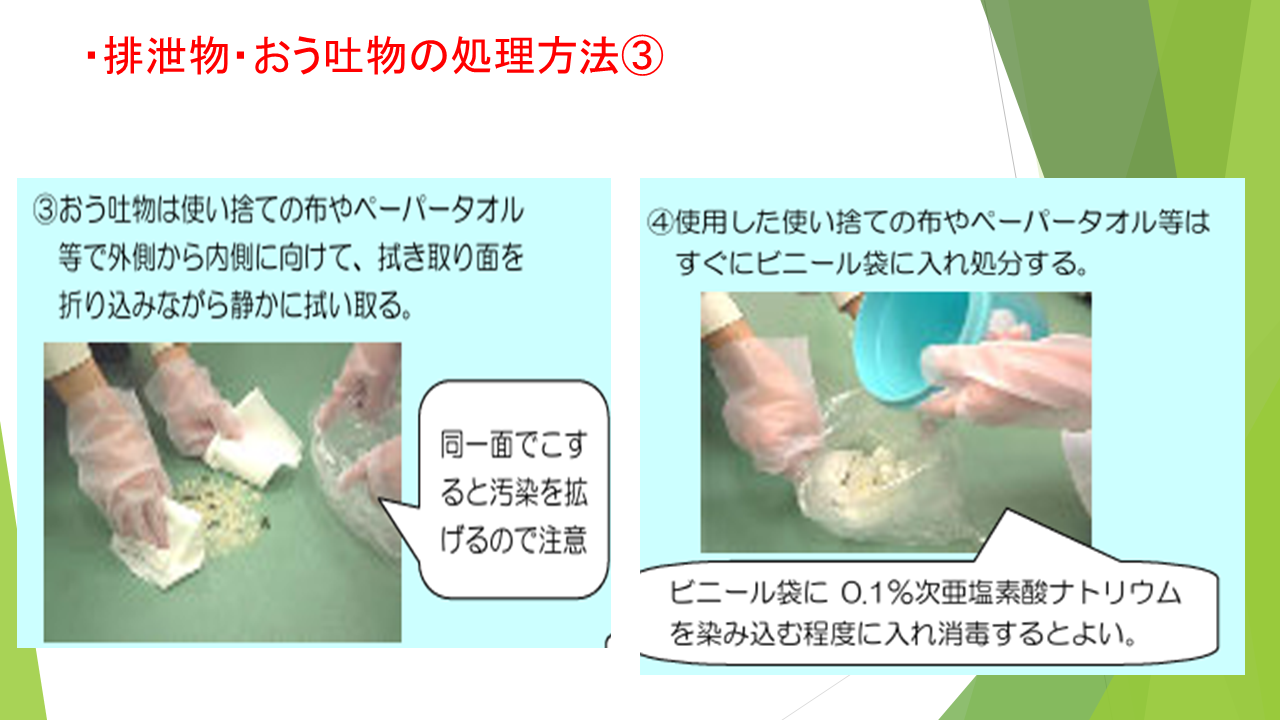

1.まず被せてあった新聞紙を使って、嘔吐物を取り除き、ビニール袋に入れます。

2.消毒液を染み込こませた古い布で拭きます。このとき外側から内側に一方通行になるようにします。

3.すべてをビニール袋に入れ、ゴミ袋の口を閉め廃棄用容器に捨てます。

4.外側の手袋を捨てます。

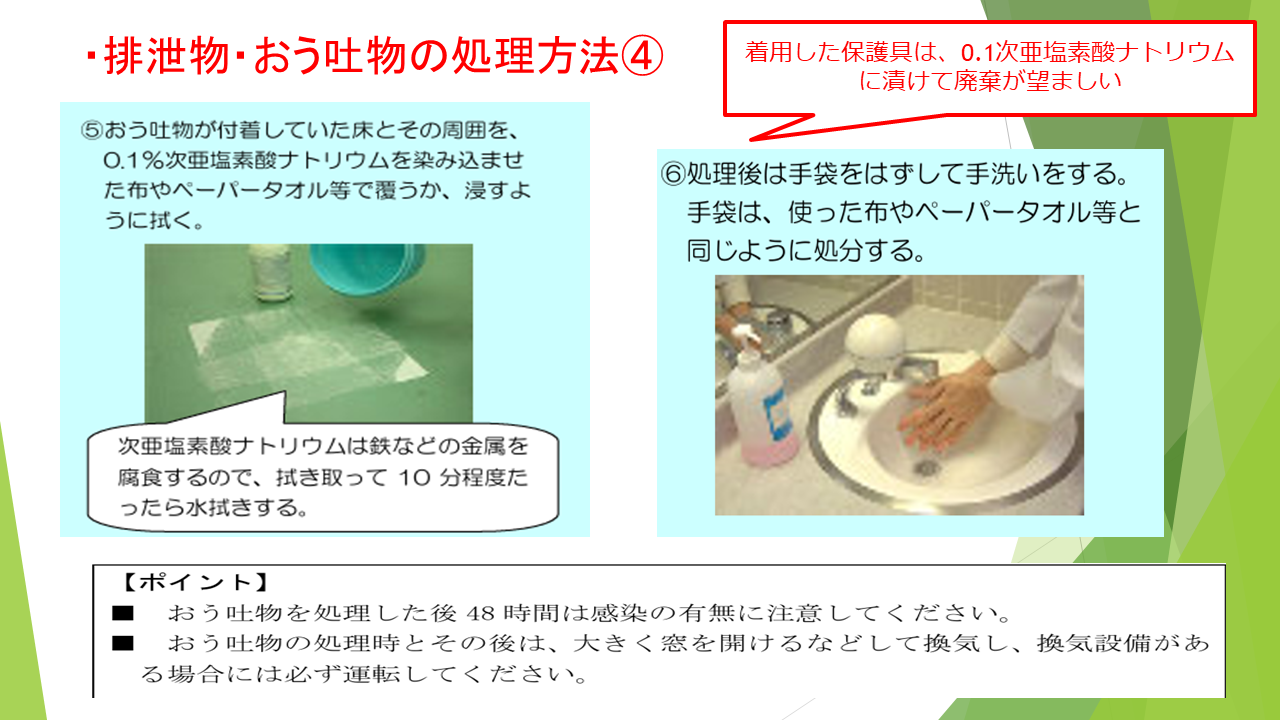

5.消毒液を染み込こませた古い布を嘔吐物があった場所とその周囲(半径2m程度)に敷きます。10分以上放置します。

6.古い布をすべて排気用容器に捨てます。

7.手袋、エプロン、マスクを捨てます。マスクは表面を触らないように、紐だけを持って捨ててください。

8.ゴミ袋の内側を触らないよう、しっかり口を閉め、廃棄用容器ごと捨ててください。

9.最後に手洗いをします。手洗いの仕方は、下記のリンクをごらんください。

手洗いについて (ファイルが設定されていません)

処理後について

ここまで入念に処理をしても、空気中にはウイルスが存在しています。換気を心がけ、48時間はウイルスが存在していると考えて注意するようにしてください。

もし、嘔吐した方や、介助した方の衣類に嘔吐物が付いていた場合。衣類は85℃以上の熱湯に1分以上つけて熱湯消毒をしてください。

熱湯が難しい場合は消毒液でも可能ですが、色落ちする可能性があるため注意が必要です。

また、お風呂で感染する恐れがありますので、嘔吐した方および症状がある人は最後に浴槽に入るかシャワーのみとしてください。

行動マニュアルの整備と教育

これらの動作は、起こってからではなかなか難しいものでしょう。ご家庭では難しいと思いますが、保育所などの施設では事前に対応についてはマニュアルを用意し、避難訓練のように定期的に練習をするようにします。

必要な備品も集めておき、どこにあるか把握するようにしましょう。

作業者と補助者の2人で対応するとよりスムーズに実施できます。対応人数が確保できる施設であれば、2人体制での実施訓練をしておくと良いでしょう。

家庭で行う場合の補足情報

通常、ご家庭にプラスチックエプロンは無いと思います。45Lのポリ袋(ゴミ袋)を使って作成する方法があります。

いくつか方法はありますが、下記のリンクからわかりやすい図を見ることができます。ご確認ください。

また、感染者が触ったかもしれないドアノブや手すりなどの消毒はどうしたら良いでしょうか。ペーパータオルに200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液を浸したもので拭いてください。これは消毒液を5倍に薄めたものです。

消毒液は皮膚に刺激を与えるため、かならず手袋を着用すること。

また、金属を腐食させるため、消毒後に水拭きをしてください。

間違った嘔吐物処理法とそのリスク

ありがちな間違いとして、アルコール消毒液を使ってしまうというものがあります。コロナウイルスと違って、ノロウイルスやロタウイルスはアルコールに強く、死滅しません。次亜塩素酸ナトリウム溶液を正しく薄めたものでなければ効かないと考えてよいでしょう。

逆に、消毒液で手洗いをしてしまうという間違いもあります。次亜塩素酸ナトリウムの消毒液は肌に悪い影響を与えるので、肌が荒れてしまいます。汚染された場所では手袋を使い、手洗いは石けんを使ってください。

まとめ

嘔吐物の適切な処理の重要性とその方法を説明しました。ご家庭や施設での嘔吐物の処理の参考になれば幸いです。

食品工場では、事前の準備や発生時の対応についてもっと入念な準備が必要です。食品工場の衛生管理・環境マネジメントについてはSOCSマネジメントシステムズにご相談ください。

参考:https://www.takada-kodomo.com/chocho/when-sick/04/

参考:https://kankyomirai.co.jp/%E5%BA%8A%E3%81%AB%E5%98%94%E5%90%90%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%AF%92%E6%B3%95norovirus2

参考:https://www.pref.gunma.jp/page/19740.html

参考:https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/seikat/noro-syoudoku-syori.html

参考:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/168/syoudokueki.html

監修者:田中 晃

「食品工場の衛生・洗浄サービス」で、食品安全マネジメントシステムの国際規格ISO22000:2018(カテゴリーH)を、2021年に日本で初めて認証を取得したSOCSマネジメントシステムズ株式会社の代表取締役。

月刊「HACCP」や月刊「食品工場長」などの雑誌に食品衛生管理についての記事を数多く寄稿。